Il Grande Inganno. Il fallimento degli accordi di pace israelo-palestinesi

Sarebbero 30.000 gli alloggi che il governo Netanyahu intenderebbe realizzare nel 1998 nei Territori occupati di Gaza e della Cisgiordania in beffa ai trattati di pace di Oslo firmati con l’Autorità Nazionale Palestinese. Lo ha denunciato il quotidiano israeliano Ha’aretz, la cui edizione in lingua inglese esce come supplemento all’International Herald Tribune. Una colata biblica di cemento che non potrà non avere che esiti disastrosi, riacutizzando il conflitto israelo-palestinese. La decisione di intensificare la presenza degli insediamenti ebraici in Palestina (i cosiddetti ‘settlement’) non è certo un fenomeno dell’ultimo periodo, ma ha caratterizzato la politica israeliana negli anni successivi alla firma degli accordi di Oslo, grazie alla complicità della comunità internazionale, Stati Uniti in testa, e alla scarsissima attenzione rivolta dai mass media al processo di distensione in questa area del Medio oriente.

Alla fine del 1997 nell’area di Gaza e della Cisgiordania il governo israeliano era impegnato nel completamento di 4556 nuove unità abitative, mentre è stato calcolato che in quest’ultimo anno almeno 7-8000 nuovi coloni sarebbero giunti nei Territori occupati da Israele dopo la guerra dei ‘Sei giorni’ del 1967. Essi si sono aggiunti, secondo la Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs di Gerusalemme, ai 140.000 coloni israeliani presenti nella Cisgiordania in circa 150 insediamenti, e ai 5.000 coloni insediatisi a Gaza, in 16 diverse aree. Un nuovo insediamento ebraico di circa 500 unità abitative ha preso il via lo scorso novembre a Kfar Oranim, fra il ‘settlement’ ebraico di Modillin e il villaggio palestinese di Kharbata. Contemporaneamente sono iniziati i lavori di realizzazione di un ‘settlement’ a Beit El, 200 alloggi che saranno completati entro 8 mesi. Il giorno dell’Epifania l’esercito israeliano ha confiscato 32 ettari di terra palestinese per dare il via all’ampliamento di alcune colonie ebraiche del ‘Blocco di Qatif’, a sud della striscia di Gaza. Negli stessi giorni il governo Netanyahu ha autorizzato i lavori per la realizzazione di un insediamento ad Efrat, una collina soprastante Bethlemme, dove dovrebbero sorgere 300 nuovi alloggi. Il settlement ha un nome ebraico che tradotto in inglese significa ‘The wall’; esso, infatti, è parte di un vasto programma insediativo che ha come obiettivo finale la realizzazione nella cittadina della natività di un vero e proprio muro divisorio tra Gerusalemme e il territorio a sud della Cisgiordania. Contemporaneamente le aree collinari subiscono lo sfregio di una fittissima rete di tunnel, strade ed autostrade, le ‘by-pass roads’, creati appositamente dagli israeliani per collegare tra loro i vari insediamenti, ad esclusivo utilizzo dei coloni. Insediamenti e ‘by pass roads’ sembrano rispondere ai piani del sionismo anni 2000: incamerata nei fatti l’annessione dei Territori, mantenuto l’esclusivo controllo del flusso delle persone, delle merci e di tutti i servizi (elettricità, acqua, trasporti), impediti ai palestinesi i sistemi di comunicazione con l’esterno (porti ed aeroporti), lo stato israeliano punta indisturbato alla conquista dei mercati arabi, favorita dall’indiscussa partnership con l’Unione europea.

Un processo certamente non lineare, ricco di pericoli per la stessa tenuta del governo di centro-destra, miracolosamente uscito illeso dallo scontro parlamentare alla vigilia del voto sul nuovo bilancio statale. Netanyahu l’ha spuntata con 58 voti a favore e 52 contrari, ma il suo governo ha perso il ministro degli esteri David Levy, eletto con la lista di centro-destra ‘Ghesher’, dimessosi per protesta contro i forti tagli del budget finanziario alla spesa sociale a favore dei programmi di costruzione dei nuovi insediamenti nei Territori o direttamente trasferiti alle organizzazioni vicine ai partiti ultraortodossi ebraici. L’uscita dall’esecutivo di Levy avrà certamente riflessi negativi nelle relazioni tra Israele e il Dipartimento Usa, che puntava proprio sull’ex ministro per rimettere in moto il processo di distensione con l’autorità palestinese. L’asse politico si spinge pericolosamente sempre più a destra: in parlamento (la ‘Knesset’) Netanyahu conta oggi su una risicatissima maggioranza, 61 seggi su 120; d’obbligo la ricerca di nuovi alleati tra i partiti dell’estrema destra. Il premier è già andato al contrattacco nel tentativo di aggregare i parlamentari reazionari eletti nella lista di ‘Moledet’ guidata da Zavaham Zevi, detto ‘Ghandi’ per la sua somiglianza fisica con l’apostolo indiano della nonviolenza. Debolissima la sinistra israeliana, comunque del tutto incapace ad opporsi ai programmi insediativi del governo, solo ‘Peace Now’ e le altre organizzazioni pacifiste minori unitesi nel Peace Bloc coordinato dal giornalista israliano Uri Avnery, mantengono alta la mobilitazione contro la colonizzazione selvaggia di Gaza e Cisgiordania. Con lo slogan “un penny ai settlements è un penny contro la pace”, il rinnovato movimento pacifista israeliano ha promosso una campagna per il boicottaggio dei 128 prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei Territori occupati palestinesi e nelle alture del Golan (principalmente acqua minerale, soft drinks, vini, prodotti agricoli, fiori e carne).

Netanyahu in tema di Territori ha le idee chiare. Il 9 gennaio, durante una visita al ‘settlement’ di Peduel, il leader dell’esecutivo ha dichiarato alla stampa che “non sarà evacuato alcun insediamento della Cisgiordania”, aggiungendo che gli stessi insediamenti “rimarranno all’interno di zone di sicurezza che saranno demarcate nelle carte da presentare al presidente Usa Bill Clinton e al Segretario di Stato Madeleine Albright”, in occasione del vertice israelo-palestinese del 20 gennaio a Washington. La posizione del leader israeliano prevede che almeno il 70% del territorio della Cisgiordania resti definitivamente sotto il diretto controllo di Israele, compresa una “fascia di sicurezza” di 20 km di larghezza accanto al confine con la Giordania. Come dire che gli accordi transitori di Oslo si trasformano in annessione definitiva. Essi infatti avevano previsto la divisione dei Territori occupati in tre aree: il 7% di essi sarebbe dovuto passare sotto il controllo dell’autorità amministrativa e delle forze di polizia palestinesi, un 23% dei territori doveva essere sottoposta ad amministrazione palestinese pur mantenendo il controllo diretto delle forze di polizia israeliane; il resto (70%) sarebbe rimasto sotto il controllo politico-militare di Israele. Sotto gli occhi di tutti i ritardi del piano di dispiegamento delle forze di occupazione: attualmente le autorità israeliane controllano ancora il 97% dell’area della Cisgiordania e circa il 40% della Striscia di Gaza.

Le frizioni registrate a Washington in occasione del recente vertice Clinton-Netanyahu lasciano prevedere la definitiva interruzione del processo di pace, uno scenario a cui le autorità militari israeliane si starebbero preparando accuratamente. Secondo quanto rivelato dal corrispondente del quotidiano ‘Yediot Aharonot’ Alex Fisherman, esperto di questioni militari, i comandi israeliani avrebbero approntato tre scenari di emergenza, denominati “estate indiana” (un piano di represione di eventuali manifestazioni popolari), “acciaio incandescente” (l’intervento in colonie ebraiche occupate da forze palestinesi), “campo di serpi” (l’invasione delle aree autonome amministrate da Yasser Arafat).

Nella più rosea delle previsioni, se invece si dovesse giungere un giorno alla realizzazione di uno stato di Palestina, questo sarà il primo paese a macchie di leopardo. L’Autorità Nazionale Palestinese sembra essere consapevole dei mutati rapporti di forza con il governo israeliano. Gli oppositori scommettono che alla fine Arafat si accontenterà delle concessioni di Netanyhau, puntando ad ottenere una presenza di truppe internazionali che vigili sugli accordi, un ridimensionamento degli insediamenti previsti, il disarmo dei coloni estremisti e cospicui finanziamenti economici da parte degli organismi internazionali. Appena un mese fa la Banca Mondiale ha promesso per il 1998 la concessione di aiuti finanziari ai palestinesi per 750 milioni di dollari, più 150 milioni in prestiti per incoraggiare gli investimenti privati in Cisgiordania e Gaza. Una boccata di ossigeno dopo le vacche magre del passato: sui 2 miliardi e mezzo di dollari promessi alla stipula dell’accordo di Oslo dalla comunità internazionale, solo la metà è realmente giunta nelle mani del governo palestinese. Il loro utilizzo è stato al centro di feroci critiche, un’inchiesta voluta dall’Assemblea legislativa ha evidenziato sprechi e corruzioni, si è contestata la destinazione privilegiata a favore della realizzazione di grandi opere pubbliche a discapito dell’investimento nel sistema scolastico e socio-sanitario.

“Il vero problema della società palestinese appare oggi la sua bassa reattività di fronte alle gravissime e continue provocazioni e violazioni israeliane, specie proprio in tema di insediamenti”, commenta Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme de ‘Il Manifesto’, uno dei maggiori analisti del conflitto israelo-palestinese. “Gli anni dell’Intifada, la rivolta collettiva di un popolo che ricostruisce la propria identità e sperimenta la democrazia, sono un ricordo del passato. E’ come se si fosse persa ogni voglia di riscatto, con i palestinesi assorbiti nell’affannosa ricerca di soddisfazioni individuali”. Eppure il prezzo pagato dai palestinesi nella lotta per l’autodeterminazione, ha raggiunto valori che non possono affievolirsi nella memoria. In soli sei anni di ‘scontri’ con le forze armate israeliane (1987-1992), i palestinesi hanno subito 1599 morti (ben 487 bambini), 70.000 feriti, il 40% dei quali con handicap permanenti, 489 deportazioni ed espulsioni, 18.000 arresti amministrativi, 2.000 case demolite, 185.554 ulivi sradicati, 17.058 giorni di coprifuoco.

Agli occhi di un visitatore attento il panorama odierno appare tragicamente analogo: nei Territori occupati vige l’Apartheid, le comunità palestinesi sono isolate, sempre più simili ai Bantustans del Sudafrica razzista. “Dall’inizio dei negoziati di Madrid e dalla firma della Dichiarazione dei Principi nel settembre 1993 le pratiche illegali e le violazioni israeliane sono cresciute drammaticamente” afferma l’Associazione dei giuristi palestinesi Al-Haq di Ramallah. “Le autorità israeliane, nonostante gli impegni e gli accordi presi con l’Olp, hanno intensificato le loro misure illegali, ritardando il riassetto del territorio e rifiutando di liberare i prigionieri politici palestinesi”. Amnesty International nel suo rapporto annuale ha sottolineato come le autorità israeliane “abbiano continuato a fare un uso estensivo della chiusura delle frontiere, confinando i palestinesi nella striscia di Gaza e nelle aree A e B della Cisgiordania (aree sulle quali l’autorità palestinese ha raggiunto con il secondo accordo di Oslo, una giurisdizione congiunta o esclusiva)”.

Le cifre ufficiali documentano l’inasprimento della politica israeliana in tema di diritti umani. Dagli accordi di Oslo all’1 aprile 1997, ci sono state 507 vittime tra i palestinesi di cui 180 bambini e 89 persone morte nelle prigioni israeliane a seguito di maltrattamenti. Altri 120 palestinesi sono stati uccisi in altri paesi arabi. In seguito a scontri con l’esercito israeliano si sono contati 4282 feriti; 300 i terreni confiscati dall’autorità militare per oltre 33.292 ettari . 282 le case confiscate, 297 quelle abbattute. Negli ultimi giorni del 1997 si è assistito alla demolizione di tre case nelle aree di Jenin, Beit Hanina ed Hebron. Secondo Amnesty International nel 1996 almeno 1.600 palestinesi sono stati arrestati per motivi di sicurezza da Israele; un migliaio sono stati invece i palestinesi processati dai tribunali militari per reati quali il lancio di pietre o l’appartenenza ad organizzazioni illegali. “Questi processi, che ammettevano come prove principali ai fini della condanna confessioni pare estorte con la tortura o maltrattamenti, non hanno rispettato gli standard internazionali per un processo equo”. Un dettagliato rapporto sui prigionieri palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane recentemente pubblicato dal Palestinian Prisoner’s Club, denuncia che sarebbero più di 3700 i detenuti palestinesi, 880 dei quali soggetti a detenzione amministrativa, con interminabili proroghe di tre mesi in tre mesi. La tortura e i maltrattamenti sui prigionieri palestinesi continuano ad essere comportamenti sistematici ed autorizzati. Al ‘Servizio di Sicurezza Generale’ israeliano è consentito da uno speciale comitato ministeriale di esercitare “moderate pressioni fisiche e psicologiche sui prigionieri”, espressione il cui significato rimane per lo più segreto, ma che comprende per ammissione del governo lo ‘scuotimento violento’ (tiltul). Analoghe violazioni sono riservate ad alcuni cittadini israeliani imprigionati. Esemplari i casi del fisico nucleare Mordechai Vanunu, rapito in Italia dal Mossad dopo aver rivelato alla stampa internazionale i programmi di riarmo nucleare israeliano, in assoluto isolamento per l’undicesimo anno consecutivo, e di Avraham Klingberg, un medico di 78 anni detenuto dal 1983 con l’accusa di spionaggio a favore dell’ex Unione Sovietica, a cui sono state rigettate le istanze di riduzione della pena a 20 anni di carcere per gravi motivi di salute.

Secondo il PDP (Programma per lo Sviluppo della Palestina), agenzia dell’autorità palestinese, il 1996 ha registrato il più alto numero di giorni in cui è stato impedito l’ingresso in Israele ai lavoratori palestinesi: nel 40% a Gaza e nel 45% in Cisgiordania dei giorni lavorativi, i checkpoint israeliani sono stati interdetti. I controlli alle frontiere con Egitto e Giordania, sono rimasti rigidamente in mano agli israeliani; emblematico il caso della striscia di Gaza, in cui i checkpoint con l’Egitto, dopo l’accordo di Oslo, sono passati da due a tre, con evidente aumento nei tempi di transito. Sempre a Gaza è stato realizzato un lungo tunnel che i lavoratori palestinesi che si recano in Israele devono percorrere in fila per uno con tempi di attesa che superano le tre ore per volta. Gli accordi hanno poi sancito il pieno diritto per l’esercito e i cittadini israeliani di usare le strade nei Territori occupati, mentre ai palestinesi è impedito di raggiungere Gerusalemme o recarsi da Gaza ad una qualsiasi città della Cisgiordania. “Il governo israeliano ha attuato una politica che, col pretesto della sicurezza mette di fatto in stato d’assedio città e villaggi, con posti di blocco militari che frammentano il territorio palestinese e producono effetti distruttivi sulla vita civile, sulle attività economiche, sanitarie e scolastiche” ha denunciato Luisa Morgantini, portavoce nazionale dell’Associazione per la pace. “Lavoratori e commercianti non possono raggiungere il posto di lavoro, né all’interno dei Territori, né in Israele. Oltre 55.000 lavoratori in Cisgiordania e 22.000 a Gaza hanno perso il lavoro dopo gli accordi di Oslo. Sono totalmente chiuse le vie di comunicazioni, terrestri e marittime, con il blocco delle esportazioni e dell’industria della pesca. Nel solo campo educativo, è stato calcolato che al 63% degli insegnanti è stato preclusa la possibilità di raggiungere la propria scuola. Sono paralizzati duemila istituti d’istruzione, per un totale di 700.000 studenti e 23.000 docenti”.

Completamente irrisolto resta il nodo di Gerusalemme, città santa per tutte e tre le religioni monoteiste. A partire dall’occupazione del 1967, Gerusalemme ha subito una vera e propria pulizia etnica con oltre 50.000 palestinesi cacciati via dai confini municipali (6.000 gli abitanti del quartiere musulmano della Città Vecchia), e le loro case sono state confiscate e assegnate ai coloni israeliani. L’86,5% del territorio di Gerusalemme est è stato sottratto al controllo palestinese, grazie alla politica degli espropri e degli insediamenti ebrei. Parallelamente è stato varato un nuovo piano regolatore che ha proibito ogni realizzazione abitativa nel 44% del territorio cittadino.

La frenetica attività di urbanizzazione ebraica ha sconvolto aree di grande interesse ambientale. In soli 30 anni gli israeliani hanno insediato oltre 161.000 abitanti a Gerusalemme est, in buona parte nei quartieri di Monte Scopus, Gilo, Neve Yaacov, Pisgat Ze’ev, Ramot e Ramat Eskol. I nuovi insediamenti a Gerusalemme Est rappresentano il 76% dell’incremento totale della popolazione ebraica di Gerusalemme dal 1967. Negli ultimi anni Israele ha trasferito oltre 39.000 ebrei nei territori della Cisgiordania intorno a Gerusalemme con l’obiettivo di realizzare un enorme distretto metropolitano, amministrato direttamente dal capoluogo, una vera e propria ‘Grande Gerusalemme’ che assorbirebbe un quinto dell’intero territorio della Cisgiordania e annetterebbe l’intera città di Bethlemme, 13 villaggi e 2 campi profughi. L’area distrettuale giungerebbe così ad est sino al Mar Morto e alle porte di Gerico, mentre al nord arriverebbe sino a Ramallah. Dopo Oslo Israele ha dato il via alla realizzazione di nuovi insediamenti, come quello di Har Homa sul monte Abu Ghneim a sud della città e quello di Ras al-Amoud nel pieno centro di Gerusalemme Est. In quest’ultima area ricadente tra il Monte degli Ulivi e la Città Vecchia , accanto all’antico convento ‘Casa di Abramo’ di proprietà della Chiesa cattolico-siriana, sono previsti alloggi per 5.000 ebrei. Il primo contingente di coloni, in buona parte studenti ultraortodossi, grazie agli inesauribili fondi americani ha già acquistato alcune abitazioni, offrendo ai proprietari palestinesi oltre due miliardi di lire. “Nello sforzo di circondare i vicinati arabi con insediamenti ebrei “ scrivono nel loro rapporto “Palestina oggi - 1997” i giuristi di Al-Haq “le autorità israeliane hanno varato un piano chiamato ‘Solomon’s Ring’. Questo progetto si propone di dividere Gerusalemme est in due larghe sezioni isolate dall’imminente realizzazione di Ras Al-’Amoud”. Intanto nella Città Vecchia stanno per essere rafforzate le misure di sicurezza a protezione del quartiere ebraico e delle abitazioni occupate con la forza dagli estremisti di destra, con l’installazione agli angoli delle stradine di 200 telecamere fisse, funzionanti 24 ore al giorno e collegate ad un grande centro di monitoraggio delle truppe di sicurezza israeliane. Proseguono altresì i progetti di scavi sotterranei, in particolar modo sotto la moschea di Al-Aqsa, il cui inizio dei lavori nel settembre 1996 ha coinciso con l’inaudito massacro di 62 palestinesi e il ferimento di oltre 1600.. Questi lavori rischiano di far esplodere un conflitto politico-religioso inaudito. Non è casuale che nel suo intervento alla preghiera del primo Venerdì di Ramadan, il 3 gennaio 1998 di fronte a una folla di un centinaio di migliaia di musulmani palestinesi, l’Imam ha denunciato le mal celate intenzioni dei militari israeliani di abbattere il terzo luogo sacro dell’islamismo, invocando la mobilitazione di tutti i paesi arabi.

Dal marzo 1993, Gerusalemme è stata ‘chiusa’ ai palestinesi che a quella data non risultavano essere residenti in città. Oggi poco meno del 2% dei palestinesi possiede il visto israeliano necessario per entrarvi. “Ciò significa che i palestinesi non hanno accesso nemmeno agli ospedali, alle scuole, ai luoghi di culto, agli esercizi commerciali e alle abitazioni dei propri familiari” commenta Albert Aghazarian, storico dell’Università di Birzeit, già responsabile pubbliche relazioni della delegazione palestinese durante gli accordi di Madrid. “La chiusura ha reso Gerusalemme est, una ‘città morente’ priva di vita sociale, culturale ed economica, mentre il centro sociopolitico si è trasferito a Ramallah”.

L’immagine offerta dalla città al visitatore è certamente mutata in questi ultimi anni. Escluso il Venerdì, giorno della preghiera nella grande moschea, scarsa è l’affluenza di palestinesi ai mercati. Alberghi e ristoranti sono pressoché vuoti, molti esercizi sono già stati costretti a chiudere, e specie dopo le 20 vie e piazze centrali sono deserte. Fenomeni inesistenti negli anni caldi dell’Intifada, oggi è possibile incrociare bande di giovani al limite della devianza e uomini ubriachi. “Gerusalemme non è mai stata divisa come adesso” aggiunge lo storico Aghazarian. “Netyanahu sta mettendo le parti uno contro gli altri, sta muovendo i bulldozer contro le abitazioni dei palestinesi e sta falsando le statistiche sulla popolazione ebrea e non, residente in città”. Con la violenza e l’arbitrio il governo tenta di omogeneizzare l’identità socioculturale degli abitanti di Gerusalemme, non facendo i conti con l’estrema frammentarietà socio-culturale della stessa popolazione ebraica specie dopo l’imponente flusso immigratorio degli anni Novanta. In seguito alla caduta del muro di Berlino e alla fine dell’impero sovietico, in Israele sono giunti ad esempio oltre 600.000 ebrei russi, una comunità che ha piazzato alla Knesset 6 parlamentari e che non poteva non scontrarsi per le enormi differenze politiche e sociali con i gruppi ebraici di origine sefardita, anch’essi di immigrazione recente dalle aree del nord Africa e dell’Etiopia, ma con un forte gap in tema di istruzione e formazione professionale.

Incapace di pianificare un programma sociale in grado di ridurre la conflittualità infra-ebraica, il governo Netyahanau ha innalzato una barriera di incomunicabilità con gli abitanti palestinesi di Gerusalemme est. Lo scorso anno, Israele ha determinato che solo i palestinesi che possono documentare la loro residenza entro i confini municipali, otterranno il diritto di possedere una ‘carta d’identita blu di Gerusalemme’ e godere dei servizi assistenziali. Decine di migliaia di palestinesi stanno così per perdere il loro stato legale di cittadini di Gerusalemme. Nel maggio 1997, il Ministero dell’interno ha annunciato la confisca di 1.500 carte d’identità. “Di questo passo a Gerusalemme est potranno continuare ad abitare solo 50.000 palestinesi sui 120.000 attualmente residenti” commenta Marua Kamel, giornalista israeliana della rete televisiva Cnn. La revoca del certificato di residenza è motivato dalla cosiddetta “conclusione del centro della vita”, secondo il quale la vita delle famiglie non più ha il proprio centro a Gerusalemme in quanto esse si sono trasferite per la perdita dell’alloggio in Cisgiordania o si sono recati in un paese straniero per motivi lavorativi o di studio o più semplicemente per non aver rinnovato i loro passaporti o permessi di soggiorno. Per la nuova legge israeliana perde il diritto di soggiorno colui che si reca a lavorare fuori Gerusalemme per oltre 7 anni o chi non riesce a dimostrare la ‘prova di residenza’, come ad esempio la titolarità di un contratto per la fornitura di acqua, elettricità, ecc. “Ci sono inoltre le norme riguardanti i ricongiungimenti familiari e le registrazioni anagrafiche che mirano a svuotare Gerusalemme di tutti i palestinesi” afferma il giurista palestinese Riziq Shuqair. “Il Ministero dell’interno preclude, ad esempio, operazioni di anagrafe per bambini la cui madre è di Gerusalemme, ma non il padre”. Secondo il Jerusalem Center for Women sarebbero almeno 10.000 i bambini di Gerusalemme est sforniti di un certificato di nascita. Ciò li priva dei più elementari diritti come l’accesso ai presidi sanitari e all’istruzione. “Obbligato l’esilio nei villaggi della Cisgiordania, bambini senza terra e senza diritto di cittadinanza” commenta Sumaya Farhat-Naser, docente di botanica all’Universita di Birzeit e coordinatrice del Jerusalem Center for Women. “Abbiamo una intera generazione di giovani che sogna di vedere Gerusalemme, città ritenuta nel loro immaginario fantastica e mitologica. Eppure essi vivono ad appena un paio di chilometri dalla città”.

Ancora più esplosiva la situazione ad Hebron dove 37 famiglie di coloni e un centinaio di studenti ultraortodossi occupano il 30% del territorio della municipalità superprotetti da 1.500 militari israeliani in assetto di guerra. Ad Hebron, città famosa per le cave di marmo e il fiorente artigianato dell’oro, l’accordo di Oslo prevedeva il graduale ritiro delle forze israeliane e la creazione di due zone, indicate con ‘H1’ quella sotto controllo palestinese (circa il 70% del territorio), e con ‘H2’, l’area sotto il controllo della polizia israeliana. La strage nella moschea perpetrata tre anni fa dall’estremista di destra ebreo Goldstein, è stata utilizzata per arrestare il processo di pace e il dispiegamento israeliano. Gli occupanti hanno instaurato per mesi il coprifuoco in città, hanno bloccato periodicamente ogni accesso al mercato e al centro città, hanno favorito le occupazioni abusive degli ebrei estremisti, in maggioranza provenienti da Brooklin, e hanno diviso con una rete di filo spinato la sinagoga dalla moschea, i due luoghi di culto confinanti con la tomba di Abramo cara alle due religioni monoteiste. Su Hebron sono piovuti negli ultimi anni da parte degli ebrei americani investimenti per oltre due milioni di dollari. Dall’1 febbraio 1997, a monitorare il conflitto è giunta ad Hebron la ‘Tiph’, un gruppo di osservatori di sei paesi, Norvegia, Italia, Svezia, Danimarca, Turchia e Svizzera, guidati da un alto ufficiale norvegese e dal colonnello dei carabinieri Giuliano Ferrari, già vicecomandante dell’Arma in Sicilia. La forza multinazionale, disarmata, è priva di alcun potere effettivo e si limita a registrare “tramite l’intervento preventivo con macchine fotografiche e telecamere” le violazioni o le eventuali aggressioni in città. I limiti e le contraddizioni della missione sono dovuti in buona parte all’anomalia giuridico-internazionale che ne ha determinato la nascita. Non è infatti un’operazione di monitoraggio decisa in sede Onu, i rapporti degli osservatori non vengono inviati ad alcun organismo internazionale riconosciuto ma vengono sottoposti in “maniera riservata” ai “rispettivi ministri della difesa e alle autorità israelo-palestinesi”, la stessa composizione della forza multinazionale vede contemporaneamente paesi neutrali e paesi membri della Nato, uno dei quali, la Turchia , certamente assai distante dagli standard minimali in tema di rispetto dei diritti civili e delle minoranze (vedi il caso Kurdo). Contraddittoria la stessa composizione degli osservatori. Mentre da una parte Norvegia, Svezia, Danimarca e Svizzera optano per ‘team’ misti di militari e civili (docenti universitari e ricercatori), privilegiando l’analisi politica della situazione vigente ad Hebron, Turchia e Italia hanno inviato in Palestina solo osservatori militari. Il contingente italiano è composto da 29 carabinieri, 1 ufficiale del Reparto trasmissioni dell’esercito e da una sorella ausiliaria. Delega totale della Farnesina all’Arma di un’attività di diplomazia e di interposizione. Sarebbe interessante conoscerne i costi economici e la voce di bilancio.

Il grande inganno degli accordi israelo-palestinesi lascia irrisolte tante altre questioni, alcune strategiche per l’affermazione del processo di pace (i tempi e le dimensioni del dispiegamento delle forze armate israeliane in Cisgiordania e il diritto al ritorno nei Territori dei rifugiati in altri paesi arabi, ad esempio), altre vitali per assicurare un equilibrato sviluppo socioeconomico del futuro stato palestinese (la realizzazione di arterie stradali di collegamento tra Gaza e la Cisgiordania , l’apertura di un porto marittimo e di un aeroporto a Gaza, ecc.). Temi che acuiscono il conflitto all’interno delle forze politiche palestinesi e la crisi tra la Presidenza dell’Autorità nazionale palestinese e il Consiglio legislativo. I due maggiori organi istituzionali palestinesi non sono stati così divisi come in questi mesi, un aspro scontro di potere ed interessi che ha portato nell’ultima decade di dicembre all’autosospensione dell’assemblea legislativa e alla presentazione di una mozione di sfiducia del governo. In più il caso eclatante delle dimissioni dell’intellettuale di Gaza Abdel Shafi, assai critico sul comportamento dell’autorità governativa in tema di concessioni ad Israele e di diritti umani e democrazia. A scatenare la tempesta sulla presidenza di Arafat, le conclusioni dell’inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto quasi tutti i membri dell’esecutivo. L’anziano leader palestinese si era impegnato a sostituire immediatamente i ‘presunti’ responsabili dell’allegra gestione del denaro pubblico, ma sino alla fine del 1997 non era ancora iniziato il rimpasto governativo. Dopo l’autosospensione del parlamento, Arafat ha rinviato il tutto al suo ritorno dai colloqui di Washington di fine gennaio. Il nuovo governo dovrà superare però i contrasti derivanti dall’approvazione della legge fondamentale, vera e propria carta costituzionale dello Stato palestinese, che l’Assemblea legislativa vorrebbe fortemente limitante i poteri dell’esecutivo. Il conflitto per la leadership in Palestina ha radici profonde e certo non hanno giovato le incomprensioni e gli irrigidimenti tra la classe politica dell’Olp rientrata da Tunisi dopo gli accordi di Oslo e la giovane dirigenza cresciuta nei Territori occupati negli anni dell’Intifada. Un ritratto in chiaroscuro dell’odierna classe dirigente palestinese viene fatto dal giornalista Michele Giorgio: “L’idea dei palestinesi democratici è un mito del tutto europeo. Arafat ha concentrato poteri onnicomprensivi e l’Assemblea legislativa, oltre ogni previsione, è riuscita a ritagliarsi un ruolo indipendente nei suoi giudizi e nel suo intervento politico. Anche se è stata disponibile ad ascoltare le istanze provenienti dalle associazioni di base, non è possibile definire coraggiosa l’Assemblea. Non è stata capace, ad esempio, di rompere con i modelli culturali e religiosi del passato, opponendo il proprio rifiuto a inserire nell’ordinamento leggi speciali nel campo delle pari opportunità e dei diritti fondamentali della persona”. Piena di incognite è la lotta per la successione ad Arafat. In atto non ci sono possibili leader designati direttamente dall’anziano presidente ed è impossibile prevedere l’esito del confronto parlamentare sulle norme che decideranno le modalità di elezione del futuro capo dello stato, se direttamente dal popolo o dall’Assemblea legislativa. La reale forza dei gruppi di polizia militare e dei servizi di sicurezza palestinesi rendono più che probabile una scelta ricadente su una delle maggiori figure a capo di essi. Tra gli osservatori internazionali si fa il nome di Abu Mazen.

Improbabile appare il rischio che in Palestina esplodano conflitti legati al fondamentalismo islamico. La reale consistenza di Hamas è stata propagandisticamente sovradimensionata dai commentatori israeliani e internazionali. Secondo il professor Khalil Shikaki, direttore del Centro ricerche statistiche di Nablus, il movimento islamico nei territori occupati oscilla tra il 10 e il 15%, raggiungendo punte massime del 25-30% tra gli studenti universitari e i professionisti. Segnali positivi provengono dalla società civile palestinese e dalle organizzazioni nongovernative. Una conferma della loro crescita politico-culturale viene dalla maggiore attenzione esercitata in tema di diritti umani, attenzione che ha costretto l’autorità palestinese a rivedere nel 1997 certi comportamenti duramente censurati dagli osservatori internazionali, anche se nei carceri palestinesi continuano le violazioni sui prigionieri.

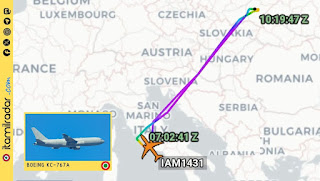

Mentre il dialogo israelo-palestinese appare sempre più in frantumi, nel Mediterraneo orientale si rafforza il dispositivo imperialista in funzione anti-araba. L’anno nuovo è iniziato con le manovre militari congiunte Usa-Turchia-Israele. Per la prima volta nella storia unità aeree e navali di Israele e Turchia hanno operato congiuntamente. Un nuovo passo nella cooperazione strategica tra i due paesi dopo l’accordo sottoscritto dai due ministri della difesa nel febbraio 1996. I due stati gendarmi degli interessi dell’Occidente sulle risorse energetiche del pianeta fanno le prove delle guerre del ventunesimo secolo.....

Relazione pubblicata a conclusione del viaggio realizzato in Israele e Palestina dal 26 dicembre 1997 al 6 gennaio 1998 (organizzazione Associazione per la Pace).

Commenti

Posta un commento